ETNOGRAFÍA

DEL REINO VEGETAL EN EL ENTORNO

DE

MONTEJO DE SAN MIGUEL

(Valle

de Tobalina –BURGOS)

INTRODUCCIÓN

Desde

el Museo Etnográfico, con la limitación de nuestros conocimientos y de los

medios que disponemos, vamos a afrontar

este sencillo estudio etnográfico sobre cómo “LOS REINOS DE LA NATURALEZA”

fueron utilizados por los habitantes de Montejo de San Miguel en el siglo pasado. La cultura y las formas de vida que se desarrollaron en torno a ellos.

Abordaremos

este trabajo como una trilogía, ya que así nos lo enseñaron en la escuela:

REINO VEGETAL, REINO ANIMAL y REINO MINERAL. Cada uno de los reinos y según su

extensión los dividiremos en capítulos para una mejor estructuración y

comprensión.

Se

recogen especialmente experiencias de las décadas de los 50 y 60 del siglo XX

en este pequeñísimo pueblo del Valle de Tobalina.

A

lo largo de estas dos décadas la gente fue emigrando a las ciudades en busca de

trabajo. En los años 60, con la llegada de los tractores, buque insignia de la

mecanización del campo, cambió la forma de vida y fue el factor desencadenante

de la despoblación masiva del mundo rural.

Esta

década marca la frontera entre el antes y el después en la cultura del pueblo.

Haremos

hincapié en el vocabulario vernáculo con sus localismos, deformaciones,

errores… como parte de ese patrimonio etnográfico y cultural. La vuelta de los

emigrantes en los veranos, un mayor acceso a los medios de comunicación, los

viajes… fueron “contaminando” ese peculiar vocabulario que ahora solo los más

mayores recuerdan en la lejanía.

En cuanto a los juegos, tema que nos va a

ocupar en este capítulo, unos los marcaban las estaciones del año, otros “las

modas” propuestas por alguien del grupo, otros el azar... Todos solían tener un momento álgido y

tras caer en letargo eran retomados cuando la ocasión era propicia.

No se echaban en falta los juguetes

comercializados, sólo con la proximidad de Los Reyes Magos se estaba pendiente de las

posibles sorpresas, que normalmente eran escasas.

Veremos

el juego como medio a través del cual niños y niñas, en

contacto directo con el entorno y la naturaleza que les rodea, iban descubriendo un

amplio abanico de posibilidades para su entretenimiento. Fabricaban sus propios juguetes, con lo que esto

tiene de potencial educativo en creatividad, destreza manual, psicomotricidad,

investigación, diseño… valoraban y cuidaban sus trabajos tanto por el esfuerzo

invertido como por la afectividad que habían puesto en ellos. Iban enriqueciéndose

en su entrenamiento para ser mayores, su meta y su sueño.

EL

REINO VEGETAL

Capítulo

I: LOS JUEGOS

RESUMEN

Árboles,

arbustos y hierbas en los juegos infantiles.

§ El tirabique.

Una horquilla de madera, gomas de bicicleta y una badana de cuero. Y a afinar la

puntería.

§ El trincho. Un

palo resistente con punta. Clavarlo en el suelo, derribar y no ser derribado.

§ El pincle. Un

palito con dos puntas y una pala. A lanzar con precisión.

§ El golf.

Un palo curvo, una pequeña pelota y un bote de hojalata. Control y habilidad.

§ El arco. Una

vara de avellano, una cuerda, las flechas, y a jugar.

§ Las espadañas. El

placer de despelujarlas al viento y

acopio de flechas.

§ Los juncos.

Excelentes e inofensivas jabalinas y útil para las capturas pesqueras.

§ Los chiflos.

Habilidad y precisión en el trabajo de la madera para ser un buen lutier.

§ Las espadas.

Dos tablas debidamente trabajadas y ensambladas y te convertías en El Cid.

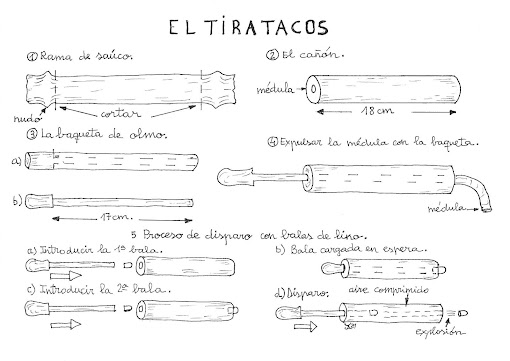

§ El tiratacos. Un

palo de saúco, una excelente arma de aire comprimido.

§ La trompa. Perfección

para hacerla y decorarla. Y habilidad para bailarla.

§ El espantagatos. El

polifacético cardo agua de mayo. Una ingeniosa carraca.

§ La caña de pescar. Una

vara larga, hilo y un anzuelo eran suficientes para una larga aventura en el

río.

§ Las balsas. Lo

primero que se hacía cuando empezaba la temporada de baños era cortar juncos

para hacer una.

§ El esconderite. Cualquier

momento era bueno para este juego, pero cuando se bajaba la leña del monte era

el preferido.

§ Los cuadros de cristal. Un pequeño rebaje en el suelo cubierto de pétalos de colores y un pequeño cristal formaban un conjunto vistoso.

§ Los pétalos explosivos. Ahuecar

la mano, colocar un pétalo de rosa y golpear con la palma de la otra mano y ¡explosión!

§ La hoja de las espiguillas. Una hoja de espiguilla entre los dos pulgares y ya tenemos una membrana para hacer

el canto de gallo.

§ Los bolos. El

juego tradicional por excelencia. Nueve bolos, un mico, la bola adecuada y todo

listo para jugar.

§ Castillo de espigochos. Los

tallos internos de la espiga de maíz son un material ideal para construir castillos.

§ Alentruño. Unos

granos de maíz dentro del puño. Abrir y cerrar rápidamente y a adivinar cuantos

granos hay.

§ Pompas de jabón. Jabón

disuelto en agua y una paja de avena loca. Y a soplar pompas al aire.

§ Barcas de corteza de pino. Por

su facilidad para ser trabajadas eran ideales para montar un astillero.

§ Lampazos. Sus

frutos llenos de pelos ganchudos (tipo velcro) son un material perfecto para

crear formas.

§ Los collares. Se

podían hacer con los botoneros y con

los tapaculos. Todo un arte en

joyería.

§ Las espiguillas. Unos

dardos muy eficaces, con cierto peligro y con un toque mágico.

§ Los amapoles. ¿Monja,

fraile o chichiribaile? Adivinar el color y formar personajes.

§ Los abueletes. El

diente de león, ideal para dejar volar la imaginación.

§ Las avenas locas. Envolviendo

sus granos en papelillos de colores se conseguía un adorno vistoso.

§ Las comiditas. Las

niñas preparaban variados menús en los que no faltaban el arroz, los

panecillos…

§ Los banquillos. Un

juego de habilidad. Conseguir plantar el mayor número de frutos del bujarro sobre sus patas.

§ Las calaveras. Llegados

los Difuntos y los Santos, se vaciaba una calabaza con ojos, nariz y boca y se

le colocaba una vela.

§ Pan de cucu.

Una hierba con una florecita azul que se comía y con un tallo con el que se hacían

cestillos.

§ La hierba temblorosa.

Con sus tallos y espiguillas te gastaban una broma en la que no caerías una

segunda vez.

§ Tallos comestibles.

Los tallos tiernos de la berzas, parras e incluso zarzas se comían, o al menos

se masticaban.

§ Las flores de mayo.

Es mes de la Virgen María, se recogían flores para ponerlas en el jarrón que la

imagen tenía en la escuela.

§ Las quitameriendas.

Indicaban que los días iban acortando. Se hacían ramilletes con sus flores,

§ Disecar pétalos de flores.

Algunos pétalos llamativos se metían en el interior de un libro para secarlos a

modo de marcapáginas.

§ El lingo.

Con ayuda de un mayor y aprovechando la rama de un árbol y con una soga y un

palo, se construía un lingo (columpio).

§ Las alubias Capitanas.

Las niñas jugaban a meter alubias en un hoyo, como a las canicas, las más

vistosas eran las Capitanas.

§ El tabaco. Una hoja de berza bien seca era ideal para fabricar tabaco picado.

§ El columpio. Este juego era ocasional y se montaba cuando se podía disponer de algún tronco o tablón.

EL

REINO VEGETAL

Capítulo

I: LOS JUEGOS

En

este primer capítulo se van a recoger los usos que, principalmente, niños/as y

jóvenes hacían del Reino Vegetal para sus juegos, entretenimientos,

exploraciones y descubrimientos de los secretos de su entorno.

Consideraremos

por tanto a los árboles, arbustos y hierbas que de una u otra forma eran parte

del juego o parte del juguete que con ellos se fabricaban.

Los tirabiques

se hacían con una horquilla de olmo (Ulmus minor), encina (Quercus ilex) o

cualquier otro árbol del que se pudiera conseguir la forma adecuada. En los dos

extremos de la horquilla se ataban fuertemente dos gomas cortadas de un

neumático de bicicleta ya desechado. En el otro extremo de las gomas se ataba

una “badana” de cuero para sujetar

las piedras. Se procuraba tener una buena reserva de piedras redondeadas

cogidas de la gravera de la orilla del río Ebro. Estas piedras eran más

aerodinámicas y daban más “calidad” a los disparos, tanto en precisión como en

alcance. Todos los niños disponían de un tirabique. Era el arma con la que

hostigaban a los gorriones, sus grandes enemigos, porque, según ellos, “se comían el trigo que sembraban sus padres”. También hacían

competiciones de tiro poniendo como blanco un bote de hojalata.

El trincho

se hacía con un palo recto de encina o

roble (Quercus faginea), de unos 30 cm de largo, al que se le hacía punta para poderlo clavar en el suelo. Cada

uno lo decoraba a su gusto para personalizarlo. Se delimitaba un círculo como

campo de juego al que se le llamaba “horro”.

Por el orden establecido a suertes, los jugadores iban clavando su trincho. Se

trataba de conseguir un doble objetivo, clavar su trincho con fuerza y a la vez

tratar de derribar el de algún contrario. Cuando a alguien le derribaban su

trincho, el resto de participantes se lo lanzaban lo más lejos posible.

El pincle.

A una tabla de unos 40 cm de larga y 10 o 15 cm de ancha se le hacía forma de

mango en uno de los extremos tomando forma de una paleta alargada. Por otra

parte a un palo de unos 10 cm de largo y tres cm de grueso se le sacaba punta

por los dos extremos. El juego consistía en golpear con el canto de la pala el

extremo puntiagudo del palo para que saltara y cuando estaba en el aire, golpearle

de nuevo con la pala plana y hacerle llegar hasta un punto que previamente se

había fijado entre los contendientes. La pala se hacía de cualquier madera de

la que se pudiera disponer, las más usuales eran de chopo (Populus sp.) y el palo de una madera dura como el roble o la encina.

El golf. Con

un palo curvo, semejante a un

bastón, se golpeaba a una pelota pequeña que había que meter en un único hoyo

que se había realizado enterrando un bote de conservas. Cada jugador trataba de

conseguir el palo con la forma adecuada sin tener en cuenta el tipo de madera.

El arco se

construía con una vara de avellano (Corylus avellana) lo más recta posible

a la que se le hacían dos muescas

(hendiduras) en los extremos para sujetar la cuerda. Hacer las flechas era más

complicado pues era difícil encontrar varillas rectas y delgadas. Lo más usual

era conseguirlas de los “retoños” de

algún avellano o de las mimbreras (Salix sp.). Se hacían intentos para colocar plumas en la parte

trasera de las flechas, pero la falta de técnica hacía desistir de este empeño. Cuando el día

de la Fiesta se tiraban cohetes, los chavales competían por recuperar las

varillas que caían tras las explosiones

pues eran unas excelentes flechas por ser rectas y de poco peso.

La espadañas

(Eneas, Typha angustifolia) . Esta planta, muy escasa en el entorno se

cortaba para adornar, y cuando “la espiga” estaban muy madura se golpeaba para

provocar su desmoronamiento y que sus semillas flotaran en forma de nube por el

aire. Se evitaba que se introdujeran en la ropa ya que la sensación era muy

desagradable. El tallo de la enea “despelujado” se guardaba quitándole las

hojas y una vez seco servía para utilizarlo como flecha en el arco.

Los juncos

(junco churrero, Scirpus holoschoenus),

cuando se iba al río se podía montar una pequeña guerra en la que se lanzaban

estos junco unos a otros, ya que con la rigidez y la rectitud del tallo se

conseguía una trayectoria larga y recta. Ocasionalmente también se masticaba la

zona blanca de la base, se hacían trenzas, y cuando la pesca había sido

fructífera se ensartaban los peces capturados introduciendo un junco por las agallas

y sacándolo por la boca a modo de percha.

Los chiflos o silbos (silbatos)

se hacían en primavera, cuando los árboles empezaban a sudar, es decir cuando la savia se activaba y comenzaban a brotar

las yemas. El árbol más utilizado para hacer estos silbos era el castaño pilongo (Aesculus hippocastanum) que

había en el juego de bolos, aunque también se podían hacer de otros árboles

como el chopo, las mimbreras… Los chavales

disponían de una pequeña navaja como herramienta para multitud de usos, y jamás

la utilizaban de forma agresiva. Consistía en cortar una ramita, golpearla al

ritmo de la retahíla “suda, suda, pata mula, suda, suda, sudarás,

a la bomba ras”. El objetivo era conseguir despegar la piel de la

madera y sacar toda la piel en forma de tubo sin romperla. A continuación se

hacía la cámara de resonancia en la madera, un pequeño paso de aire y volver

a poner la piel. Si silbaba a la primera era motivo de alegría, si no era así

se hacían las correcciones pertinentes. El divertimento era doble, al hacerlo y

al silbar. Cada chaval se hacía varios silbos de distintos tamaños y sonidos, y

con sus decoraciones correspondientes. También hacían silbos con plantas cuyo tallo fuera tubular y nudoso, como las avenas locas (Avena fatua), las cañas (Arundo donax), los carrizos (Phragmites australis). Se cortaba un trozo con un nudo en un extremo, se apoyaba en el labio y a silbar.

Las espadas

se hacían cuando se conseguía alguna tabla apropiada, normalmente de chopo, con el visto bueno de los padres para utilizar el serrote, el hacha

pequeña, unas puntas, el martillo, el chaval se convertía en fabricante de sus

propios juguetes.

El tiratacos

.Con una rama de saúco (Sambucus nigra) de unos 4 cm de grueso

se cortaba una pieza de unos 18 cm de larga sin nudos. A continuación, con un

palo de olmo, se fabricaba una baqueta de 17 cm del mismo calibre del agujero y

con ella se le quitaba la médula esponjosa al palo de saúco tenía en el centro,

y así habíamos conseguido un cañón. Se metía una bola de lino (Linum usitatissimum) o estopa (Cannabis sativa) por el cañón, se empujaba con la baqueta y la

bola quedaba justo en la salida del cañón. A continuación se metía una segunda

bola y con la baqueta se empujaba con fuerza, el aire se comprimía en el

interior del cañón y la primera bola salía con fuerza dando una pequeña

explosión. La segunda bola se quedaba en la salida a la espera de repetir la

operación. Venía a ser como una carabina de aire comprimido.

La trompa

(peonza) se hacía con madera dura y resistente como el roble, la encina o el olmo . Lo ideal era comprarlas ya

torneadas, pero esto era un lujo al que no siempre se podía acceder y con

habilidad y trabajo se llegaban a hacer sus propias trompas a las que luego les

colocaban el chillón, que así se

llamaba la punta de hierro sobre la que baila la trompa.

El espantagatos,

era una especie de carraquilla que se hacíán los niños con el cardo “agua de mayo”

(cardencha o cardo cardador, Dipsacus

fullonum) y en este enlace se puede ver todo el proceso. También las

jóvenes se mojaban el pelo que el agua de primavera que se acumulaba en sus

hojas en forma de cuenco. De esta agua se decía que con ella te crecía más el

pelo y se ponía más bonito. Antiguamente

las cabezas de este cardo también se utilizaron para cardar la lana.

La caña de pescar

se cortaba una vara de avellano

salvo que se pudiera conseguir una caña, cosa que era difícil

pues no es una planta que se dé por estas tierras. De los mayores se conseguía

algo de hilo coco y un anzuelo y ya se estaba preparado para las aventuras en

el río.

Las balsas

se hacían con varios haces de juncos que se cortaban en las orillas del río. Se

ataban entre ellos y ya estaba la balsa hecha. Las manos o unas tablas hacían de remos. Las batallas

navales eran el entretenimiento del verano cuando los niños bajaban al Ebro a

bañarse.

El esconderite

(escondite). En el otoño se hacía “la

corta” que consistía en que a cada vecino le tocaba un número determinado de

encinas del monte, “la suerte”. Las cortaban y las

almacenaban en su era para irlas troceando y posteriormente guardar la leña

para el invierno. Esos días eran ideales para jugar al esconderite. El disfrute

de la chavalería era total por las grandes posibilidades para esconderse que

ofrecían las eras llenas de encinas cortadas. También jugaban a construirse

casetas con sus ramas. El

que “se la quedaba”, de cara a la pared

y con los ojos tapados contaba hasta el número acordado, cuando terminaba decía:

“Allá voy, el que no se haya escondido

tiempo y lugar ha tenido”. Comenzaba la búsqueda y decía el nombre de los

que iba descubriendo. Los que lograban llegar a la pared sin ser descubiertos,

ya estaban salvados y decían “un, dos,

tres taina”. Entre los pillados se echaba a suerte a ver a quién le tocaba

quedársela en el juego siguiente.

Los cuadros de cristal.

En la primavera, se recogían pétalos de

flores o bien flores pequeñas, se hacía un pequeño rebaje en el suelo y se

colocaban los pétalos formando una composición vistosa, se cubría con un trozo de cristal del

tamaño de una galleta, se tapaban los bordes del cristal con tierra y quedaba

un colorido cuadro tapizando el suelo.

Los pétalos explosivos. Se hacía de la

siguiente forma, se juntaban las yemas de los dedos índice y pulgar de la mano

izquierda, en el hueco que se forma se coloca un pétalo de rosa y con la palma

de la mano derecha abierta se daba un fuerte golpe sobre el pétalo y la presión

del aire lo hacía estallar como un petardo.

La hoja de las espiguillas.

Se colocaba tensa entre los dos dedos pulgares haciendo la función de membrana y

se soplaba sobre ella, se conseguía un sonido que imitaba el canto del gallo.

Los

bolos era el juego tradicional por excelencia, los niños

y jóvenes jugaban como imitación al juego de los mayores. El juego de bolos era

el centro de reunión donde se juntaba toda la gente los domingos y días de

fiesta para disfrutar del espectáculo que suponía este deporte tan popular. Los

niños y jóvenes tenían un juego adosado al juego de los mayores y aunque

escasamente dotado allí iban aficionándose a este deporte tan arraigado. Las

mejores bolas estaban hechas de nogal (Juglans regia), también las había de olmo, fresno (Fraxinus

angustifolia), alguna muy pesada de roble

y las más livianas de peso eran de chopo.

Las de los niños eran de menor tamaño que las de los adultos. Los

mejores bolos eran de pie de olmo o

fresno y alguno excepcionalmente de roble. Los

tablones donde se plantaban los bolos siempre eran de roble.

Castillos de espigochos. Llamamos

espigocho al tronco interior de la espiga (mazorca) de maíz. En las largas

noches de invierno, al calor del fuego, los mayores aprovechaban el tiempo

desgranando espigas de maíz. Con la mano izquierda se sujetaba la espiga y con

la derecha se cogía un espigocho y frotándolo con fuerza contra la espiga ésta

se iba desgranando quedando el espigocho sin grano alguno. Los niños jugaban

con los espigochos a hacer las más variadas construcciones. Entre las

preferidas era competir a ver quien construía el castillo más alto sin que se

derrumbara. Se jugaba de la siguiente forma: se colocaban dos espigochos

paralelos en el suelo con una separación de unos 10 cm. a continuación se

ponían dos más encima de los anteriores formando ángulos rectos con ellos, y

así, alternativamente, iba ganando en altura hasta que irremediablemente se

derrumbaba. Ganaba el que más pisos lograba levantar.

Como

los espigochos tenían pelos en la punta, a uno de ellos se le ponía más pelo de

otros espigochos con lo que se conseguía una especie de melena a la que

añadiéndole ojos, nariz y boca se convertía en un personaje.

Alentruño. Era un juego infantil, que como el anterior,

propio de los momentos en que se desgranaba el maíz (Zea mays) y que consistía

en esconder unos granos dentro del puño, el contrario tenía que adivinar

cuantos granos había. Se

establecía un diálogo de la siguiente forma. El que se había escondidos los

granos decía:

- - Alentruño.

El

que tenía que adivinar respondía:

- -Abre el puño.

En

un movimiento rápido, abría y cerraba el puño y le preguntaba:

- - ¿Entre cuántos?

Y

el que tenía que adivinar, tras la rápida apertura y cierre de la mano,

intentaba calcular cuántos granos había visto y contestaba:

- - Entre …. Y

decía el número que creía acertado.

Pompas de jabón. En

un pequeño recipiente con agua se disolvía un poco de jabón del que se hacía en casa o bien de jabón “Lagarto”, y con una paja de avena loca u otro

cereal se lanzaban al aire pompas de jabón.

Barcas.

Con la corteza de pino (Pinus pinaster y Pinus pinea), que es fácilmente moldeable, lo primero que hacían

los niños era tallar con su navaja una barca para jugar en el agua. De su

creatividad y destreza dependía la sofisticación de la barca. Si se disponía de

varias cortezas hacían animales, carros, coches, camiones… y cualquier otro

objeto que su habilidad y creatividad les permitiera. También se hacían pequeños barquitos con las cáscaras de las nueces a los que se les colocaba, en el centro, un

palito con una vela o banderola.

Los lampazos

(Actium lappa) son unas plantas

herbáceas con hojas de gran tamaño y unos frutos acorazonados cubiertos de una

especie de pelos ganchudos con los que cuando están maduros, el fruto se desmorona fácilmente en

multitud de partes y se adhieren a los animales que pasan junto a ellos. Esta estrategia

la utilizan para dispersarse. Si pasas junto a ellas con un jersey de

lana y se te enganchan, es un problema desprender luego todos los ganchos. En

cambio cuando están verdes, los frutos no se descomponen y conservan sus

ganchitos, esta cualidad la utilizaban niños y niñas para recolectarlas y

adherir unas bolas con otras y crear distintas formas escultóricas. También se

podían echar peleas con ellas, se adherían a la ropa del contrario, pero con la

ventaja de que el fruto no se desmoronaba por estar verde y se podía desprender

de la ropa sin mayor problema. Parece

ser que los creadores del velcro se

inspiraron en esta planta para diseñar el producto.

Los collares. Se

podían hacer con los botoneros (Santolina rosmarinifolia), arbusto que

vive en los “perdidos” (zonas no

cultivadas) secos y pedregosos. Cuando están en flor tienen unos botones

amarillos llamativos y olorosos que niños y niñas utlilizaban para hacerse

collares pasando un hilo por el centro. Con el mismo fin, también se

recolectaban los tapaculos (escaramujos, Rosa sp.) que

dado su color rojo y textura brillante se conseguían unos collares muy

llamativos.

Las espiguillas (Hordeum murinum),

consideradas una mala hierba, eran utilizadas por los niños para lanzárselas

unos a otros a modo de dardos. Las ramplas de la espiguilla hacen de aletas con

lo que sigue una trayectoria recta. El juego tenía sus riesgos si le daban a

alguien en un ojo o en la boca. El peligro de que a alguno se le metiera en la

boca era el de ahogamiento, pues cualquier movimiento de la lengua hace que la

espiga siga progresando hacia el interior de la garganta ya que las ramplas

tienen unos dientes que le impiden retroceder hacia afuera. Con frecuencia los

mayores reñían a los niños si les veían lanzarse las espiguillas. Con

las espiguillas, y aprovechando los mencionados dientes de las ramplas, hacían

otro juego a modo de competición. Varios niños se colocaban una espiguilla

entre el puño de la camisa y la piel. Manteniendo el brazo vertical y con

pequeños movimientos la espiguilla iba subiendo por el brazo y ganaba el

primero que lograba sacarla por el sobaco

(axila). Cuando se hacía una demostración ante alguien que no conocía el tema

tomaba un carácter mágico.

Los amapoles (amapolas,

Papaver rhoeas). En Montejo de San

Miguel y su entorno el nombre de esta

planta es masculino. Niños y niñas realizaban un juego de adivinanza con los

capullos de los amapoles. Consistía en lo siguiente: alguien cogía por la

cúspide un capullo de amapol utilizando los dedos índice y pulgar de ambas

manos y preguntaba al otro ¿monja,

fraile o chinchiribaile? Este debía responder con una de las tres opciones

que correspondía con los tres posibles colores que escondía el capullo. Con las

yemas de los dedos abría el capullo y se veía el color. Monja si era blanco,

fraile si era rojo y chinchiribaile si tenía rojo y blanco. El que más veces acertaba era el ganador. A veces se alargaba el

juego de la siguiente forma: una vez abierto el capullo y ya dilucidado cual

era el personaje, se doblaban los

pétalos hacia abajo rodeando el tallo a modo de hábito y en la parte superior

se pinchaba una cabezuela con rabito de otro amapol ya seco con lo cual el

personaje quedaba formado con hábito y cabeza. A la monja se le ponía cabeza

verde y al fraile marrón. La

savia que desprendía el amapol solía ennegrecer las manos.

Los abueletes

(Taraxacum officinale). Así es como

niños y niñas llamaban al diente de león. Se cogían las flores para adornar.

También se jugaba con el tallo al que se le había cortado previamente la flor.

En el extremo del tallo en el que había estado la flor se le daba dos cortes

longitudinales en forma de cruz y de unos tres cm. de lago. El tallo quedaba

dividido en cuatro partes. A continuación se introducía en la boca, se humedecía

con saliva se presionaba levemente con los labios a la vez que se tiraba del

tallo hacia afuera hasta dejarlo libre. Repitiendo varias veces esta operación

las cuatro partes del tallo se enroscaban sobre si mismas en forma de espiral

logrando un efecto divertido, si se alargaban los cortes el efecto también

aumentaba. Cuando

los abueletes estaban maduros se

cortaban con mucho cuidado se colocaban a la altura de la boca y con un fuerte

soplido se desprendían las semillas y salían volando y flotando en el aire con

sus “paracaídas”, se trataba de ver quién conseguía llevar las semillas más

lejos. Si el día era algo ventoso el divertimento ya estaba servido y las

semillas se perdían de vista a lo lejos.

Las avenas falsas o locas, (Avena fatua) también

formaba parte del entretenimiento

infantil. Cuando se comía un caramelo, cosa que no era muy frecuente, se

guardaba el papelillo de colores que lo envolvía y se metía dentro de un libro

para que se planchara en espera de darle algún uso. Nada se tiraba, todo se

reutilizaba. Uno de esos usos era forrar los granos de las avenas locas con

estos vistosos papelillos consiguiendo

unos ramilletes multicolores muy llamativos. La

avena loca es una mala hierba para los labradores y tratan de erradicarla por

todos los medios. Cuando la semilla cae al suelo, queda a la espera de las

primeras lluvias para moverse con su dos “patas”

(ramplas) hasta que encuentra una grieta en la que se introducirá y germinará. Esta

propiedad que tienen estas semillas la conocían los niños y jugaban

a humedecerlas con agua o con saliva y colocándolas en una zona llana sin

obstáculos observaban como se retorcían y desplazaban con sus dos largas “patas”. Dada

la fortaleza de las cañas de la avena loca, también se les daba otros usos,

como beber en un manantial, hacer construcciones, soplar para hacer pompas de

jabón.

Las comiditas. Era

un juego muy practicado por las niñas. El

arroz (Sedum sp.), este nombre se le adjudicaba a esta pequeña

planta carnosa con hojas similares a los granos de arroz y que vive en zonas

sombrías entre las piedras de las paredes. Las niñas desgranaban esta planta y

era el menú más socorrido cuando jugaban a hacer comiditas. Los panecillos

(Malva moschata). Así se llamaban a

los frutillos con forma de disco que daba la flor de malva y que recordaban a

las hogazas de pan que cocían los mayores en el horno. Se recogían estos

frutillos para jugar a las comiditas, e incluso niños y niñas los comían cuando

estaban tiernos. El vino. Se hacía

estrujando unas moras de moral (Morus

nigra), muy escandaloso por su capacidad de tintar y había que tener

cuidado para no mancharse la ropa. Los catadores de lo “cocinado” solían ser

los niños o algún adulto que estuvieran próximos.

Los banquillos

(Buxus sempervirens), son los frutos

del bujarro (boj), tienen forma ovalada rematada por una especie de corona con

6 picos. Este singular fruto cuando está maduro se abre con cierta violencia

lanzando las semillas a distancia para dispersarlas. Antes de esta maduración,

niños y niñas los recolectaban y sobre una superficie lisa competían a ver

quién era capaz de plantar el mayor número posible de banquillos sobre sus

patas, ya que la operación tenía su dificultad pues se necesitaba buen pulso y

sensibilidad. También se jugaba a formar

letras o siluetas según la creatividad de cada uno.

Las calaveras,

con las calabazas (cucurbitáceas),

llegado el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos (1 y 2 de

noviembre), niños y jóvenes confeccionaban calaveras de las más diversas

formas. Previamente le habían retirado la carne a la calabaza dejando sólo su

dura piel. Se le hacían unas perforaciones para los ojos, nariz y boca con

algún diente para dar más dramatismo y con una vela dentro se colocaba en un

lugar elevado para hacerla más visible. El pueblo, que en aquellos tiempos

apenas estaba iluminado adquiría un cierto ambiente tétrico y sobrecogedor. En Belorado (BU) la tradición era similar pero en lugar de una

calabaza, ahuecaban una remolacha grande. Una

tradición que se remonta a la noche de los tiempos y que ahora parece que se

recupera con acento americano con la fiesta de Halloween, nada nuevo bajo el sol.

Pan de cucu.

Aunque no tengo identificado su nombre científico recuerdo que era una hierba

que tenía un tallo delgado con una flor azulada. Los pétalos se comían, de ahí

su nombre, pues tenían un sabor un tanto dulce. Los tallos se pelaban y

aplastaban y se podían tejer una cestillos, trenzas, pequeñas coronas y una

especie de sortijas.

La hierba temblorosa

(Briza media), tiene tallos de algo

más de 30 cm con unas flores como espiguillas acorazonadas. Con esta hierba se

gastaba una broma a alguien que no conociera el truco en cuestión. Se cogía un

ramillete de unos diez tallos, se convencía a la víctima de que ibas a hacer

una preciosa trenza con ellos y que era necesario que los sujetara levemente

entre los dientes. Cuando la víctima ya los tenía sujetos en la boca el

bromista tiraba de los tallos y las espiguillas se le quedaban todas por los

labios y dientes lo que le obligaba a escupirlas rápidamente para liberarse de

ellas a la vez que caía en la cuenta de lo incauto y confiado que había sido.

Tallos comestibles.

Cuando las berzas (Brassica oleracea)se subían, es

decir echaban tallos, niños y jóvenes cortaban los más tiernos, los pelaban y

los comían. Lo mismo sucedía con los tallos tiernos de las parras, e incluso con los de las matas (zarzas, Rubus ulmifolius). En

mis recuerdos de infancia siempre está presente lo mal “comedor” que era. La hora de la comida siempre solía terminar con

el enfado de padres o abuelos por los reparos que ponía a la hora de comer

ciertos alimentos. Lo mismo sucedía con mi hermana, mi hermano, y con la

mayoría de los amigos de juegos. Al escribir estas líneas caigo en la cuenta lo

“aparateros” (recelosos, delicados)

que éramos con ciertos alimentos en casa y en cambio cuando nos manejábamos a

nuestro libre albedrío no poníamos reparos en comer o al menos masticar

cualquier tipo de planta o fruto que se nos pusiera por delante.

Las flores. En

el mes de mayo, el mes de la Virgen María, se cogían flores para llevar a la

escuela y ponerlas en el florero que había al pie de su imagen. Podían ser de

algún jardín o huerta, o sobre todo silvestres. Había algunas muy delicadas, como las llamadas zapatitos de la Virgen

que eran unas pequeñas orquídeas

(Ophrys sp.) que salían en los bordes

de los caminos. Nos llamaba la atención su textura aterciopelada y su forma de abeja.

Las quitameriendas (Colchicum montanum).

Tan pronto como caían las primeras lluvias de otoño hacían aparición estas

flores. Era la constatación de que los días iban acortando, anochecía antes y

se cenaba más pronto con lo que se eliminaba la merienda, de ahí su nombre. A

modo de juego se arrancaban unas cuantas y se ataban con una hierba en forma de

ramillete

Disecar pétalos y hojas. Según

la época del año, o si el tema se trataba en la escuela, se seleccionaban algunas hojas o pétalos de flores, bien por

su color o por su forma y se secaban en el interior de un libro que actuaba a

modo de prensa y secante. Llamaban especialmente la atención alguna hoja de

otoño. Una vez secas se utilizaban a modo de marca páginas, como colección o

para hacer alguna composición determinada.

El lingo

(columpio). Ocasionalmente, y aprovechando que los mayores utilizaban las sogas

para otros menesteres, se construía un lingo colgándolo de la rama de un árbol

o de la viga de un pajar. Esta operación se hacía dirigidos por una persona

mayor. De asiento se ponía un palo grueso, y de sus dos extremos salía la soga

hasta la rama o la viga.

Las alubias. (Phaseolus vulgaris).

Las niñas, en un juego similar al de las canicas, jugaban a meter alubias en un

hoyo, la ganadora se quedaba con las alubias de las compañeras. Procuraban

escoger las alubias más vistosas por su colorido especial o por las rayas que

presentaban. A estas alubias especiales se las llamaba “capitanas” y en caso de

hacer intercambio con otra niña, las “capitanas” tenían más valor, como los

cromos difíciles de conseguir que se cambian por varios de menor valor según

sea la negociación.

El Tabaco. La

imitación de lo que hacían los mayores, solía ser una constante en los juegos.

Una de estas imitaciones era la de elaborar tabaco, y para ello se cogía una

hoja de berza bien seca y se trituraba, con lo que se conseguía una picadura

que se asemejaba al tabaco. Ya sólo quedaba liar cigarros y puros con hojas de papel. Si se había conseguido una caja de cerillas el proceso continuaba

tratando de encender los cigarros y fumarlos. Nunca he visto tanto sentido a la

palabra “infumable” como en estas ocasiones. Entre la humareda, toses y alguna

que otra quemadura se da por concluida la experiencia. La diversión había estado en el proceso.

El columpio. En aquellos tiempos no había parques infantiles para el disfrute de los niños. Los columpios se montaban cuando se disponía de los elementos necesarios para su construcción. Cuando algún vecino cortaba chopos para construir y dejaba los troncos en la era, llegaba el momento ideal para montar un columpio. Como se requería cierta fuerza para moverlos, eran los chavales más mayores los que se encargaban del montaje. Cuando los mayores se cansaban del juego y se marchaban, los más pequeños tomaban el relevo apuntándose al disfrute. Este juego tenía sus riesgos pues el montaje del columpio era un tanto precario y los troncos podían rodar unos sobre otros, lo que ocasionaba más de un susto. A veces en las eras se almacenaban maderas (vigas, tablones) de algún derribo, también era el momento propicio para este juego, incluso en alguna ocasión se utilizaron "pinos de la luz" (postes) para estos menesteres.

Esta

larga lista de juegos que niños y niñas tenían en su repertorio como

entretenimiento, nos dan idea de la creatividad y el ingenio para utilizar los

recursos que el medio ofrecía.

A medida que los recuerdos vayan aflorando

iremos enriqueciendo la lista de estos juegos infantiles relacionados con el

Reino Vegetal.